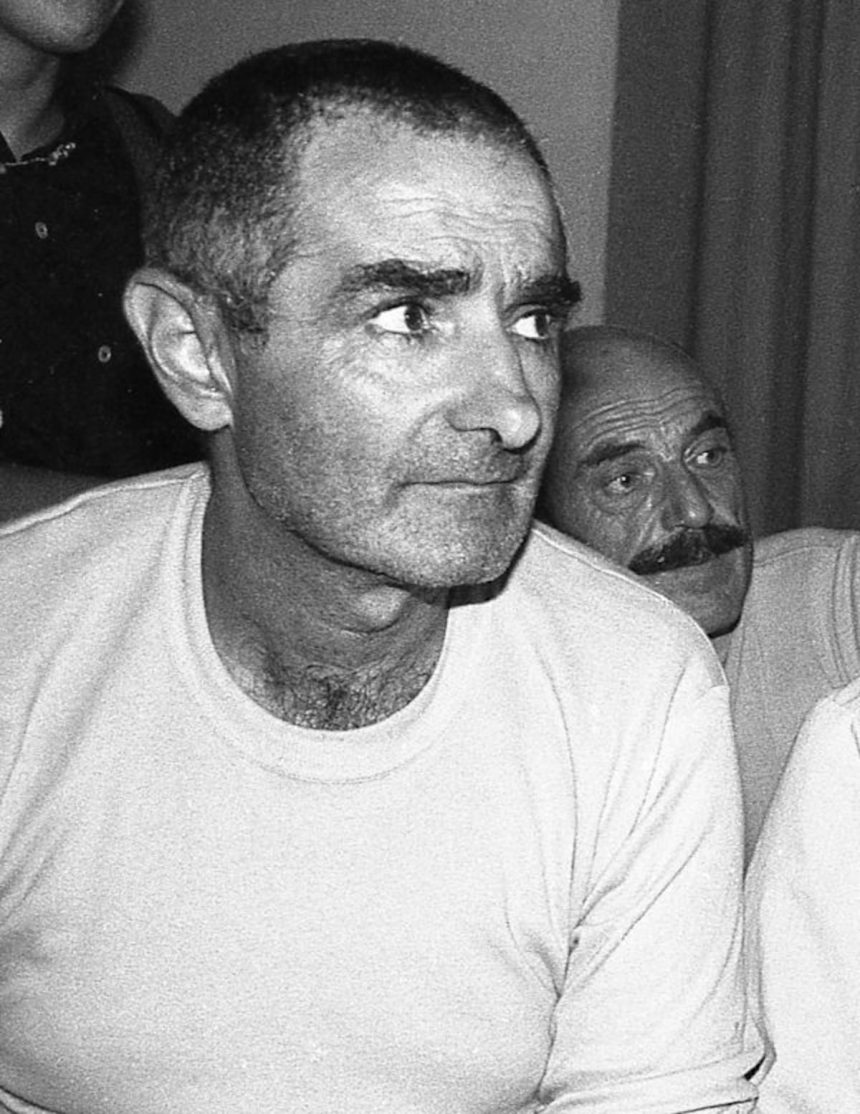

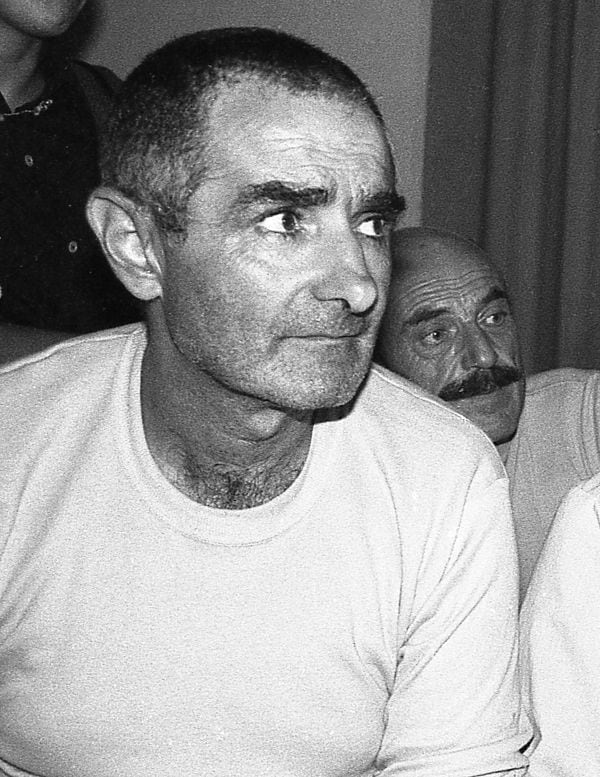

¿Por que lo respetábamos? ¿Por qué le creíamos? ¿Por qué lo escuchamos tantas veces con ese agüita en el repulgue de los ojos? ¿Qué tenía ese señor lleno de arrugas, el bigotito gris, los pelos y la barba mal cortados, la panza desbordada, las ojeras, la cara de yo no fui pero si les contara, la boina que le debía más al peón de campo que a cualquier Guevara? ¿Por qué, en un mundo que desprecia a los políticos, tantos lo apreciaban? ¿Quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma? ¿Quizá porque guardaba convicciones que tantos han perdido? ¿Quizá porque decía lo que los otros callan? ¿O sería porque sus cuatro vidas tuvieron una coherencia que muy pocas tienen?

* * *

La primera vida de José Alberto Mujica Cordano empezó en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Su padre era un señor con tierras que se las arregló para perderlas y morirse antes de que él cumpliera siete años; lo crió su madre, chacarera laboriosa, hija de un inmigrante ―un inmigrante― italiano tan chacarero y laborioso como ella. José empezó a ayudarlos muy chiquito; le gustaba leer pero le gustaba más la tierra que el colegio. La facultad le pareció demasiado y la dejó temprano; mientras tanto, militaba en intentos diversos: desde un grupo anarquista hasta el partido Blanco, la tradición nacionalista de Uruguay. Como dirigente de su juventud viajó en 1960 a La Habana, donde escuchó al argentino Guevara, ideal-tipo del guerrillero latinoamericano, que les pedía que aprendieran en la “extraordinaria universidad de la experiencia y el contacto vivo con el pueblo, con sus necesidades y sus anhelos”. Mujica seguía buscando su lugar. Años después, ya cumplidos sus treinta, se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo muy reciente que tomaba su nombre de Tupac Amaru, el líder y mártir de una revuelta inca de fines del siglo XVIII.

Tupamaros era un partido de izquierda armada en unos años en que cada país ñamericano los tenía: su diferencia fue que desecharon el modelo cubano de pelear en la selva o la sierra –en Uruguay no había– y prefirieron la ciudad. Al principio se dedicaron a “expropiar” armas y dineros; medio siglo después, en el documental que le hizo Kusturica, Mujica todavía insistía en que hay pocos crímenes peores que fundar un banco ―“ganar plata con la plata de otros es como un destilado, la quintaesencia del capitalismo”― y que es “la cosa más linda entrar a un banco con una 45 en la mano: todo el mundo te respeta”, decía y se reía, socarrón. Los tupamaros lo hacían sin mucho arte ni preparación: en uno de sus primeros intentos, la “expropiación” de una empresa textil, Mujica cayó preso. La policía buscaba a un tal “Facundo”, militante de los más temidos, pero no sabían que era él, así que pudo pasar por un ladrón común y le dieron ocho meses de cárcel; su madre sufrió mucho cuando se enteró de que su hijo le había salido delincuente.

Ya en libertad, Facundo entró en la dirección de los “Tupas”, que trataban de consolidarse como una organización armada amable, que daba golpes imaginativos, violentos pero lo menos violentos que pudieran: tras asaltar una empresa denunciaban sus fraudes, secuestraban diplomáticos “imperialistas” para pedir rescates, repartían el producto de sus robos en los barrios pobres.

El 8 de octubre de 1969, para subrayar el segundo aniversario de la ejecución de Ernesto Guevara en Bolivia, decidieron tomar la ciudad de Pando, 15.000 habitantes a 30 kilómetros de Montevideo. Los guerrilleros –Facundo entre ellos– llegaron en un falso cortejo fúnebre y ocuparon la comisaría, el cuartel de bomberos, la oficina de teléfonos, varios bancos, y se apropiaron de armas y dineros, pero en la respuesta policial murieron un agente, un civil y tres militantes –y varios más fueron detenidos en los días siguientes.

Meses después, una tarde de mayo de 1970, Facundo tomaba una cerveza con otros dos hombres en un bar del centro de Montevideo; se ha dicho que venían de una acción armada. Cuando entraron varios policías y les pidieron sus papeles, Facundo les contestó con su pistola: “Estos son mis papeles”, dicen que dijo, altivo, disparando. Hirió a uno, lo hirieron, intentó escapar; ya caído en la calle las fuerzas del orden le metieron cinco tiros más: agonizaba. Pero lo llevaron, pese a todo, a un hospital donde un cirujano simpatizante de la causa lo salvó. Se acababa su primera vida.

* * *

(Cuestiones de legitimidad perdida: en aquellos años ’60, tras décadas de frustraciones, de golpes militares, de violencia estatal, muchos grupos de izquierda del Tercer Mundo supusieron que a esa violencia de arriba solo se le podía oponer la “violencia de abajo” –y tomaron las armas y se lanzaron a eso que hoy, habitualmente, llamamos terrorismo. Seguían el ejemplo de los cubanos, pero también de los partisanos franceses o el pueblo vietnamita, el cura Hidalgo, San Martín, Bolívar. Después perdieron y ahora resulta difícil de entender; entonces, para miles y miles, parecía la única salida.)

* * *

Su segunda vida duró unos quince años y estuvo hecha de sombras. La calle estaba dura: la plata no alcanzaba, las manifestaciones arreciaban, la policía reprimía con más fuerza, los Tupamaros se ponían más violentos. En julio de 1970 secuestraron a Dan Mitrione, funcionario de la embajada americana, agente de la CIA con una larga historia, que había llegado al Uruguay para entrenar a la policía local en las técnicas más avanzadas de tortura. Lo hacía con tal dedicación que, para las clases prácticas, mandaba secuestrar vagabundos en las calles y los mataba a fuerza de picana y submarinos. Los Tupamaros pidieron por su liberación la de docenas de sus militantes; los gobiernos de Uruguay y USA se negaron y los guerrilleros mataron a Mitrione so pretexto de “justicia revolucionaria” ―y perdieron parte de su aura.

Mujica, mientras, estaba preso, malherido. Cuando se recuperó lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad de Punta Carretas, junto a muchos de sus compañeros. Allí organizaron aquella fuga exagerada: durante meses cavaron un túnel de cuarenta metros de largo y diez de hondo que permitió que 106 reclusos se escaparan. La llamaron “Operación Abuso” por semejante cantidad y, por ella, sigue en el Libro Guinness de los récords. Mujica ―que ahora era “Emiliano”― fue detenido más o menos pronto. Volvió a escaparse, lo recapturaron, otra vez se escapó y otra vez fue breve.

En marzo de 1973 los militares uruguayos dieron un golpe y se sirvieron el poder. Los Tupamaros estaban golpeados pero no desmantelados: para controlarlos, los militares sacaron de la cárcel –el famoso penal “Libertad”– a nueve dirigentes y los mandaron a distintos cuarteles del país en condición de rehenes. Un mayor Niño, encargado de esas operaciones, se lo explicó muy claro a uno de ellos: “Traigo una resolución del Comando General del Ejército: estás condenado a muerte. Cualquier atentado que se produzca afuera vamos a limpiarte. Y tú sabés que eso es muy fácil porque se simula una fuga y ya está”.

Durante los doce (12) años siguientes, José Mujica estuvo preso solo, en solitario, solo, en solitario, solo, sin libros, sin remedios, sin cama ni letrina, casi sin agua, casi sin comida, con pocas esperanzas. Dos de esos años lo tuvieron en el fondo de un aljibe, sin luz, sin movimientos; perdió todos sus dientes, no podía contener su vientre, oía voces siniestras, aprendió a escuchar a las hormigas: “En el pozo descubrí que las hormigas gritan: basta con acercarlas al oído para comprobarlo”, contaría más tarde y que, como no le daban agua, bebía su propia orina. A veces, cuando podía, recordaba a aquella chica rubia, compañera, que había conocido en una de sus fugas –en “una acción militar”, dirían después– aunque recién pudieron conversar cuando ella tuvo que hacerle un documento falso. A veces, cuando la desazón no lo vencía, deseaba con todas sus fuerzas que estuviera viva y, si acaso, que no hubiera sabido olvidarlo.

* * *

(La dictadura militar uruguaya, pionera en el Cono Sur americano, duró doce años e intentó transformar al país más libre y laico de la región en un cuartel católico. No lo consiguió y, en 1985, debió capitular y aceptar el retorno de la democracia. Una de las primeras medidas del nuevo Congreso fue liberar a los rehenes tupamaros. Cuando José Mujica –ya totalmente “el Pepe”– salió del último cuartel era una ruina humana sorprendida por esa multitud que lo esperaba. Él ya era otro: tenía 50 años pero la cárcel y las torturas lo hacían parecer bastante más. Muchos le reconocían el valor de haberse jugado la vida en sus tiempos de dirigente guerrillero. Algunos le reprochaban su pasado de violencia pero, para la mayoría, era sobre todo la víctima por excelencia de la barbarie de la dictadura. No hay, en estos tiempos, papel más prestigioso, más respetado que la víctima. Así empezaba, en esos días, su tercera vida.)

* * *

En aquellas primeras semanas lo llamaban para que participara en mítines y encuentros: Mujica hablaba lento, pícaro, sencillo, con la cabeza baja, para decir sin énfasis que él y sus compañeros no tenían una línea o un programa que ofrecer, que acababan de salir a la calle después de tantos años, pero sabían que las ideas de base seguían siendo las mismas: lograr que todos vivieran como iguales. Mujica, en sus discursos, era tan diferente: no era un jefe queriendo convencerte de algo; era un viejo charlando. Y sin embargo mantenía convicciones firmes: “Los que somos de izquierda somos filosóficamente distintos. El hombre es el problema, pero también es la esperanza. No vinimos a la vida pa’ explotar a los demás, pa’ chuparle la sangre a otros, vinimos a convivir. (…) No dejen que les roben la vida. No dejen que les cambien los sentires…”.

Los ex presos tupamaros y muchos miles más formaron un partido que se integró en el Frente Amplio, una alianza de izquierda y centro izquierda armada en los ’60 para romper el bipartidismo de siglo y medio de historia uruguaya. Mujica era uno de sus referentes; se había juntado con la rubia, Lucía Topolansky, y vivían en la vieja chacra de los suburbios de Montevideo. Mujica la cultivaba él mismo con un tractor cachila; su vida era su amor, su militancia, su trabajo embarrado, sus mates en el banquito de la huerta. En 1995 su partido consiguió los votos necesarios para que él y varios más llegaran al Congreso. De su primer día de diputado se cuenta que llegó vestido como siempre, rotoso, campesino, en su Vespa despintada y vieja, y que, cuando la quiso estacionar, un guardia condescendiente le dijo que ése era el lugar para los autos de los diputados y si pensaba dejarla mucho tiempo. “Si no me echan antes, cinco años”, le contestó, con su sonrisa cachadora, el Pepe.

En 2000 Pepe Mujica ya era una figura nacional. Llamaba la atención que, senador, siguiera viviendo como siempre: “Tenemos claro que hay que pensar sencillamente en vivir como pobres, vivir en la igualdad de los más…”. Su estilo simple, sus palabras claras, concitaban adhesión y votos. “Yo pertenezco a una generación que pensaba que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, mi juventud pertenece al mundo de la ilusión. El paso de la historia nos demostró que era mucho más difícil Y aprendimos que, para tener una humanidad mejor, la cuestión cultural es tanto o más importante que la cuestión material. Se puede cambiar lo material pero si no cambia la cultura no hay cambio. El verdadero cambio está dentro de la cabeza. Muchos que eran de convicción socialista emigraron hacia el capitalismo y después hay otros, como yo, que tratamos de administrar lo que podemos del capitalismo. Pero la solución no es el capitalismo; hay que encontrar otra cosa, otros caminos. Nosotros pertenecemos a esa búsqueda”. En 2005 el candidato presidencial de su partido, Tabaré Vásquez, un médico atildado de origen católico e ideas progresistas, ganó las elecciones; Mujica fue su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Pero su tercera vida recién llegaría a su apogeo cinco años después, cuando, tras llevarse fácil las internas del Frente, ganó las presidenciales en la segunda vuelta: el 1 de marzo de 2010 un ex guerrillero, ex secuestrado por el Estado, anticapitalista en plena búsqueda, recibió, en medio de una gran manifestación popular, los atributos de su cargo.

Su presidencia tuvo sus altos y sus bajos, como todas. Promulgó la ley del aborto –que su predecesor había vetado– y el matrimonio igualitario: “El matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro el Grande. Dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva. Existe. No legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente”, dijo entonces, pero probablemente su medida más conocida fue la legalización de la marihuana.

Lo hizo en 2013, bajo condiciones bastante estrictas, para intentar separar droga y delincuencia: “El consumo de cannabis no es lo más preocupante, el problema real es el tráfico de drogas”, dijo, y dispuso que el Estado se ocupara de regularlo y controlarlo. “El tema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo; la otra opción es lo que pasa ahora, les encontramos un cargamento, otro cargamento, les ganamos un montón de batallas y al final, nos ganan la guerra. Yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que cien años persiguiendo la drogadicción no dan resultado.” También consiguió bajar el desempleo y aumentar el salario real; no pudo, en cambio, reformar el sistema educativo –por la oposición de los sindicatos. Y, para sorpresa de muchos, no quiso juzgar los crímenes de la dictadura: “La justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”, dijo en una entrevista. Era difícil, en ese tema, rebatir a una víctima tan víctima.

Pero nada le salió tan bien como la construcción de sí mismo. En todo el planeta aparecieron notas sobre “el presidente más pobre del mundo”, que donaba el 90 por ciento de su sueldo para emprendimientos sociales y, en lugar de mudarse a la residencia oficial, se quedó en su chacra con su compañera Lucía y Manuela, su perra de tres patas, y su viejo Volkswagen celeste de 1987. O sea: alguien que vivía como la mayoría de sus compatriotas. Lo cual atacaba dos prejuicios fuertes: por un lado, que las personas como él no llegan a presidente; por otro, que si llegaran a llegar enseguida dejarían de ser como él. Mujica contrarió las dos certezas. “Yo soy republicano, pero el problema es que las presidencias se terminan pareciendo a las monarquías. Que alfombra roja, todo el aparato… Y las repúblicas tienen que ser otra cosa. Porque si las que eligen son las mayorías, entonces los presidentes tienen que vivir como vive la mayoría, no como vive la minoría”, decía en esos días. “Me llaman el presidente más pobre, pero yo no me siento pobre. Pobres son esos que trabajan para tratar de mantener un estilo de vida caro y siempre quieren más y más. Es una cuestión de libertad. Si no tenés muchas posesiones, no tenés que trabajar toda tu vida como un esclavo para mantenerlas y entonces tenés más tiempo para vos”, dijo entonces. “Es bueno vivir como se piensa porque de lo contrario pensarás como vives”, reafirmaba Lucía Topolanski.

Parecía que su meta –una sociedad más justa, más igualitaria– no había cambiado demasiado; lo que sí cambió fueron las formas en que pensó que se podía construir. “Ya la palabra ‘socialismo’ es bastante complicada, simplemente alcanza con lo más chiquito: luchamos por la igualdad esencial entre los hombres”, dijo entonces.

Y fue en esos días, en una conferencia de prensa conjunta con Cristina Kirchner, que no vio que su micrófono estaba abierto y amplificó lo que trataba de decirle solo a su colaborador: “Esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, esta es más terca. A un papa argentino de 77 años le va a explicar lo que es un mate y un termo”, dijo, carrasposo. Después pidió disculpas; quizá podría haber usado una de sus frases más clásicas: “Al fin y al cabo lo más cómodo en la vida es la verdad. Lo que es, hay que reconocerlo.”

Y cuando terminó su mandato, el 1 de marzo de 2015, se lo entregó entre ovaciones a Tabaré Vásquez y dio su despedida: “Querido pueblo, gracias. No dudes que si tuviera dos vidas las gastaría enteras para ayudar a tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años. No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento, y donde esté estaré por ti, contigo, porque es la forma superior de estar con la vida”. Se acababa su tercera vida, empezaba la cuarta.

* * *

(Quizá Pepe Mujica fue, como viejo, lo que todos los viejos querríamos: alguien que, respetado por el trayecto de su vida, muchos escuchaban porque ese trayecto legitimaba las cosas que decía. Era alguien que había vivido –y seguía viviendo– sin apartarse de lo que pensaba y, por eso, lo que pensaba era seguido con interés, con reverencia incluso. Pepe Mujica fue, durante los diez años de su cuarta vida, el viejo sabio de la tribu –y su tribu era enorme: millones y millones de hombres y mujeres preocupados por el futuro de nuestras sociedades.)

* * *

Mujica se pasó su última vida predicando: decía cosas que otros no decían, decía cosas que otros habían dejado de decir décadas antes, decía cosas que podía respaldar con su experiencia y con su historia. En un mundo donde casi nadie resulta creíble, donde tantos confiamos tan poco, el Pepe consiguió ocupar un espacio de confianza y credibilidad, inesperado. Parece mentira que la razón principal sea la sorpresa de ver que alguien con poder vive como dice que deberíamos vivir –y eso sumado a la evidencia de que ese señor no quería nada para él o, por lo menos, sin duda, nada material. Sus cuatro vidas fueron una vida y eso, que podría parecer normal, es muy extraordinario.

A diferencia de tantos políticos, dándole ejemplo a tantos políticos, Mujica nunca trabajó para el presente sino para el futuro. Lo que lo hacía muy raro es que tenía convicciones y no las olvidaba y vivía según ellas: “Decidimos que hay que ahorrar luz porque hay poco combustible y podremos tener apagones, sin darnos cuenta de que el combustible no está faltando por la crueldad del destino sino porque vivimos en una civilización donde el despilfarro es ley. Pensemos, además, en el verdadero significado del término ‘despilfarro’. Decimos: ‘Hay que ahorrar luz para que no nos falte’. Yo pregunto ¿lo que hay que ahorrar es luz? Lo que hay que ahorrar es vida humana. Porque cuando tú comprás, no comprás con dinero. Comprás con la vida que gastás para obtener ese dinero. Pero la vida no es una mercadería, es el único bien que no podés comprar. Ahora, cuando tú has gastado tu vida detrás del dinero, has gastado lo más valioso que hay en tu vida: la libertad. Libertad para hacer lo que te gusta y te motiva. Cuanto más agrandás la franja de tu vida que dedicás a ganar dinero, más achicás la franja de libertad. Para mí, antes el problema eran las clases sociales, hoy es la civilización que nos toca vivir”, le dijo, por ejemplo a la gran periodista uruguaya María Esther Gilio. Que después le preguntó cómo podríamos ir hacia ese hombre “un poco mejor” del que él hablaba.

―A ese hombre se lo construye.

―¿A partir de qué?

―A partir de una cultura distinta, de una manera de vivir diferente.

―¿Y cómo se implementa eso? No es fácil.

―Claro que no es fácil, ¡qué va a ser fácil! Incluso te digo que no sé si es posible. Se puede fracasar en esto. Pero si renunciamos a esa aspiración no saldremos nunca del capitalismo. Haremos un largo camino con la creencia de que vamos al socialismo, pero de pronto veremos que lo que tenemos enfrente sigue siendo el capitalismo.

―Eso ya pasó. Es difícil. No sabemos bien qué debemos hacer.

―Tenemos que ir probando, buscando caminos. Mirá, yo no tengo respuestas seguras. No las puedo tener. Para mí éste es el desafío central que la izquierda tiene por delante.

–Cambiar al hombre.

―Sí, cambiar al hombre. Podemos cambiar todo lo que nos rodea, la salud, la enseñanza, la comida, las diversiones, las casas. Pero si no cambiamos al hombre, si los valores siguen siendo los mismos…

Le dijo el viejo sabio y ella le preguntó qué querría que dijeran de él “las generaciones futuras” cuando lo recuerden.

―Yo no quiero que me recuerden. Si pudiera elegir, lo que quiero es que se olviden. No hay nada peor que la nostalgia, andar creyendo en dioses muertos. A los muertos hay que enterrarlos y respetarlos una vez al año. Cuando hace fecha.

―Tú no podés decir eso. Te van a recordar igual.

―No se construye nada con los muertos. La gente tiene que vivir audazmente, para adelante. Hay que servir para abono y no para estorbo. Servir para abono significa mineralizarse, simplificarse, volverse algo útil. Perder el sentido de pertenencia. Lo importante no es que quede el nombre sino algunas ideas sembradas, sin saber ni preguntarse de dónde vienen, que se las tomen como propias.

Es justamente eso: dan ganas de citarlo y citarlo, callarse la boca y que hable él. En tiempos en que las izquierdas son timoratas o dogmáticas, autoritarias o infructuosas, sus palabras nos interpelaban, nos hacían pensar cosas, nos abrían esperanzas. Por eso, mal que le pese, el ex guerrillero, ex presidiario, ex presidente, ex viejo sabio Pepe Mujica seguirá hablando mucho tiempo.